Ach früher. Das waren noch Zeiten. Wir hatten keine Schutzbleche am Fahrrad, kein Licht, keine Packtaschen; wir führten kein Zelt mit, keinen Kocher, keine Hight-Tech-Luftmatratze mit innenliegenden Daunen oder Kunstfaserisolierungen; wir trugen keine Helme, fuhren auf Bundesstraßen, weil es kaum Radwege gab. Handy, Navigation per GPS, Internet sollten erst in einigen Jahren erfunden werden. Das moderne Zuviel an Dingen, Angeboten und Auswahlmöglichkeiten stand in den Kinderschuhen.

Die frühen Touren führten von der Pfalz zum Bodensee, quer durch den Schwarzwald und wieder zurück. Gemeinsam mit meinem Vater und Freunden und auf Fahrrädern mit der Technik der damaligen Zeit. Unser Gepäck wickelten wir in Mülltüten, die auf Stahlgepäckträgern verzurrt wurden. Es gab wenig. Wir hatten alles. Unsere Bodenseetouren sind legendär. Immer in der 17. Juni-Woche. Ein bundesrepublikanischer Feiertag, den es nicht mehr gibt und der diese Woche meist zu einer guten Brückenwoche machte. Gefühlt regnete es immer und ununterbrochen. Nach vollbrachter Tagesetappe hielten wir Ausschau nach verlassenen Gebäuden, Schuppen, Rohbauten. Wir schliefen unter freiem Himmel (wenn es mal nicht regnete), auf Miststreuern, die wir mit Plastikplanen überdeckten und uns notdürftig damit zudeckten, unter Brücken. Wir lösten Bretter an Schuppen im Schwarzwald, quetschten uns in unaufgeräumte Bruchbuden. Einmal erschlichen wir uns eine Brauereiführung in Alpirsbach, weil es so sehr regnete, wir so sehr froren, dass wir nicht mehr weiter wollten. Ja, gerne können sie teilnehmen, sagte der Brauereiführer, der an diesem Tag eine Gruppe von Mercedes Benz durch die Brauerei mit der längsten Bierleitung der Welt führte, aber später, wenn wir zum Umtrunk zusammen kommen, separieren sie sich bitte! Wir waren die ersten, die einen Tisch im Umtrunkraum okupierten. Es war so kalt im Bierkeller. Den Umtrunk hatten wir uns verdient, und hey, Mercedes gehörte doch schon damals zu denen, die gerne etwas abgeben können an Leute wie uns.

Vielleicht habe ich die Geschichte schon einmal erzählt?

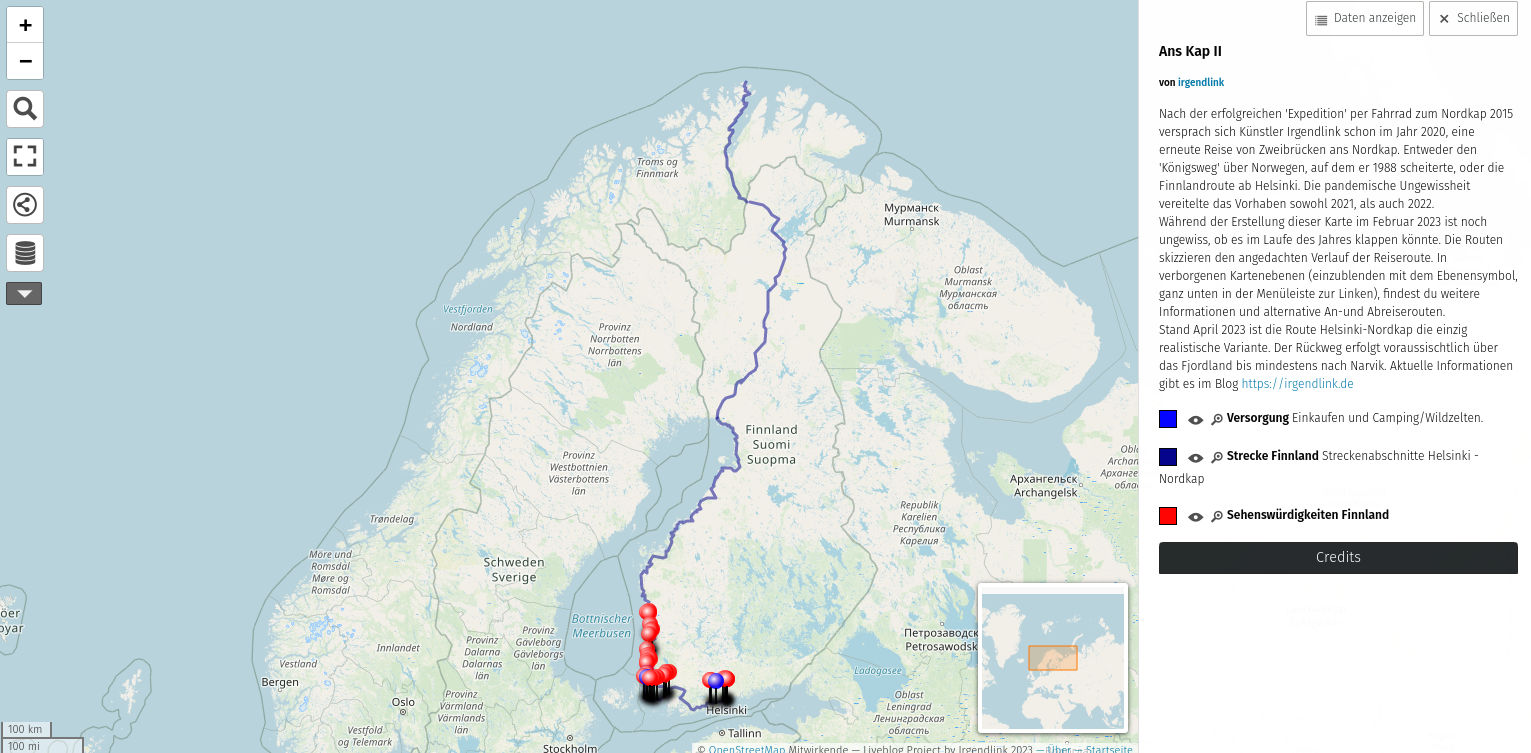

Langsam kristallisiert sich meine AnsKap-Variante via Finnland heraus. Ich hatte schon erwähnt, dass ich mir den langsamen Weg durch Deutschland, Dänemark und Schweden, alles per Fahrrad, nicht vorstellen kann. Dass ich fürchte, den Elan einzubüßen und die Tour noch vor der Ostsee abbrechen könnte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeint – ich kenne mich doch. Und dass es deshalb ratsam ist, einen rabiaten Bruch mit dem heimischen Sofa herbei zu führen und mir am besten den einfachen Rückreiseweg abzuschneiden, indem ich mich per Zug und Fähre ins „Zielgebiet“ begebe.

Es ist nun nur noch ein kleiner Schritt, die Verbindungen zu buchen und es muss bald geschehen, denn das Zeitfenster für ein billiges Ticket schließt sich. Spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Tourstart muss ich das Bahnticket reservieren und um alles dingfest zu machen auch die Fähre nach Helsinki. Sonst wirds unnötig teuer. Dienstag schließt sich mein Zeitfenster also.

Ich bin aufgeregt. Ich schaue nach Alternativen. Zum Beispiel weniger brachiale Fährfahrten über Schweden, weniger teuer, dafür aber Schwedenradeln, was ich schon so oft hatte. Die Finnlines bieten zudem noch einen Rabatt, wenn man Mitglied im Starclub wird und und und. So viele Möglichkeiten. Überhaupt, was bin ich zugerümpelt mit Gegenständen und Möglichkeiten! Jede Möglichkeit eine Entscheidung, die gefällt werden will. Starclub oder nicht? Profitiere von Sonderangeboten in unseren Dutyfreeshopf und tollen Rabatten. Soll ich Brunch zubuchen? dann wirds billiger. Und Wlan buchen? Könnte die 30 stündige Fahr etwas milder machen, und ich könnte schon auf der Fähre bloggen.

Jeder Gegenstand eine Verantwortung. Was, wenn sie mir den Brooks auf der Fähre abmontieren oder das ganze Radel verschwindet? Brauche ich ein Zweithandy, falls das erste ausfällt oder kaputt geht; wie versorge ich mich mit Energie? Was muss ich armer Teufel alles an Gegenständen mitnehmen, die alleine der technischen Versorgung des Liveblogprojekts dienen, warum kann ich nicht einfach einen Stift und Kladde mitnehmen und die Reiseerlebnisse händisch notieren wie früher. Immer online, umschwirrt von Gegenständen. Unweigerlich drängt sich der Vergleich auf zum großen Orbit-Kollaps, über den man spekuliert – es gibt dafür ein Fachwort. Es bezeichnet das Szenario, dass der Orbit sich mehr und mehr mit Satelliten anreichert und es zu Kollisionen kommen wird. Sehr schnelle Satelliten, die mit zehntausend km/h durchs All sausen und die deswegen große Zerstörungkraft haben, seien sie noch so klein. Das Kessler-Syndrom beschreibt eine Rückkopplung, eine Art überkritische Masse an künstlichen Weltraumflugkörpern, die plötzlich zum Kollaps führen kann, indem die Flugkörper aufeinander prallen, sich gegenseitig in kleinste Teile zerlegen, deren Flugbahnen unkontrolliert sind und diese Kleinteile wiederum bringen nach und nach alle anderen Satelliten in Gefahr, zehntausend Kilometer Schnelligkeit sei Dank.

So ähnlich geht es mir als Reiseradler mit dem Hightech-Gepäck meiner Zeit. Was hab ich nicht alles im Gepäck, was ich früher zum Bodensee nicht dabei hatte: Solarzelle, Pufferakkus, Ladegeräte, Ladekabel, mobile Tastatur, Superweiche Luftmatratze, Schlafsack-Inlay, Kocherzeugs hier, Waschzeugs da, pi pa po. Und alles schwirrt in einer imaginären Umlaufbahn um mich als Kunst- und Literatur prozessierender Reiseradler mit Highend-Bloganbindung (natürlich ist auch jede Menge Software im Gepäck), Tag und Nacht online. Irgendwann müssen doch mal die Fetzen fliegen?

Okay, gut, früher, als wir uns bei Regen und Mieswetter zum Bodensee schufteten, waren wir ja nur zum Spaß unterwegs. Ich hatte noch kein überbordendes Kunstkonzept im Gepäck.

Man könnte sagen, meine tausend Satelliten der modernen Reise-Konzeptkunst sind unabdingbar. Ohne die Technik, keine Kunst.

Ich registriere mich mal im Starclub. Das mildert vielleicht die Transportkosten.

Magst Du mich unterstützen? Schau mal auf meiner Contentcreator-Seite bei Steady vorbei.

Oder in meinem T-Shirt-Shop bei Seedshirt.

Und natürlich immer gerne in meinem Online-Shop. Der Shop ist aus gegebenem Anlass jedoch vom 15. Mai bis ca. Mitte Juli 2023 geschlossen.