Diese Ferien, bei denen man auf’s Geratewohl ein Häuschen mietet, laufen immer ähnlich ab. Fast schon möchte ich von Ferienalltag reden. Spätabends Ankunft und das Domizil einrichten. Am ersten Tag dann Erkundung der Umgebung zu Fuß. So laufe ich gestern rüber ins Dorf, ganz Mann, ganz Jäger, um Baguette zu kaufen und ein paar Croissants, während SoSo die warme Bude gemütlich macht. Ein Katzensprung in die Steinzeit der modernen Reisegewohnheiten. Unser Appartementhaus besteht aus vielleicht sechzig winzigen Buden in einem dreigegliederten Bau, A, B und C. Außer dem unseren sind nur zwei drei weitere Appartements bewohnt, was auch gut ist. Das Haus ist ein hellhöriges Betongerippe, das zu einer Zeit gebaut wurde, als der schwimmende Estrich wohl noch nicht erfunden war. Jedes Stuhlrücken hört man. Ich fabuliere für meinen bauesoterischen Roman solch ein Haus, dessen Bewohnerzahl sich anhand des Lärmpegels selbst reguliert.

Die Brotjagd führt mich in den alten Ortskern jenseits des Flusses, der wie ein Ameisenhügel aussieht. Vernet ist ein verwinkeltes Etwas mit winzigen Gassen und Treppen. Ich steige dem Brotduft folgend empor Richtung Kirche, verliere die Witterung wieder, irre umher zwischen Hinterhöfen und unter diesen typisch französischen außenliegenden Verkabelungen, die so charmant improvisiert wirken und einfach ein Muss sind für ein authentisches Frankreichbild. Von oben erinnert mich das Dächermeer an ein zu klein geratenes Salzburg. Allein, es fehlen die Pferdedroschken und die lebenden Mozartstatuen. Das Dorf ist Erster-Weihnachtstag-still. Eine Frau mit Hund ist die Einzige, der ich begegne. Aus ihrer Tasche tropft Wasser. Wie ein Auto mit leckem Kühler keucht sie die Gasse hinauf. Als ich sie darauf aufmerksam mache, sagt sie, das muss so, c’est ça. Und sie zeigt auf den Hund, der hinter ihr her trottet. Die Bäckerei sei da unten, à gauche, à droite, wieder nach links und dann tout droite, immer geradeaus. Tatsächlich tut sich ein kleines Ortszentrum auf mit Bäckerei, Metzgerei, Tabak- und Zeitungsladen ty-pisch fran-zö-sisch, denke ich. Mir geht das Herz auf. Die Sonne, die Stille, die fremde Welt und der riesige Mont Canigou direkt hinter der Häusersilhouette, dieses Sontagsgefühl mitten in der Woche. Wie in die Seele katapultiertes Glück. Ich kaufe Baguette, knipse hie und da ein paar Straßenszenen. Die große Platane auf dem Marktplatz ‚frisst‘ nach und nach das Emailleschild mit den Marktöffnungszeiten, das man ihr vor vielen Jahren angenagelt hat. Zwei Gebirgsbäche schießen durch Vernet-les-Bains. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Befestigte, fast schnurgerade Rinnen von etwa zehn Metern Breite, alle fünfzig Meter abgetreppt. Man ahnt, dass hier zu Schlechtwetterzeiten immense Kräfte wirken. Es gibt ein Casino und ein Thermalbad. Auf dem Rückweg in die neueren Dorfgebiete fühle ich mich eigenartig an das einst so florierende Kurstädtchen Bad Münster am Stein in der Nordpfalz/fast schon Rheinhessen erinnert. Ein leerstehendes Gebäude, vor dem ein Schild ‚Residenz‘ steht wirkt abrissbereit. Vernagelte Fenster im Parterre. Die Zeichen stehen, genau wie in Bad Münster auf Schrumpfen, auf Zerfall, Rückbau und Abriss. Was muss ich davon halten? Ich müsste recherchieren. Leute fragen, das Internet. Die Infotafeln, die über die Vergangenheit Auskunft geben übersetzen. Wovon lebt(e) man in Vernet? Aufstieg, Fall, Erneuerung … Recherche auf Livereisen ist ein ganz eigenes Thema. Man ist als erlebender Betrachter abgeschnitten von Information, obwohl man sich doch mittendrin befindet in der eigenen, sich selbst schreibenden Geschichte.

Auch Heiko Moorlander scheint übrigens in der Gegend sein Unwesen zu treiben

Frau SoSo bloggt auch, sozusagen im Duett.

Und zuguterletzt noch eine Bildcollage, gestern getweetet

Straße, je t’aime

Dann doch wegfahren. Obwohl kaum Geld auf dem Konto. Ein Angebot auf Francevoyage.com lockte mit einem Appartement für 170 € die Woche. Ganz unten in den Pyrenäen. Nur fünfzig Kilometer vom Meer. Nix wie gebucht. Die anfallenden Fahrtkosten und Autobahngebühren liegen zum Glück noch im Blinden Fleck.

Dienstags abends die 300 km Fahrt zur SoSo in die Schweiz sind schon speziell. Vorbei an den Vogesen, dunkle Silhouette vor Sonnenuntergang, aggreable Fahrt, wenig Verkehr. Müde und angeschlagen bin ich – morgens gab es noch eine Hörsturzdiagnose inklusive hochdosierter Kortisoninfusion – was eine Art Trotzreaktion auslöste, jetzt erst Recht. Raus aus dem alljährlichen Weihnachtstrubel. Wie auch immer hat uns am acht Uhr frühen Heiligen Abend 2014 die Straße wieder. SoSo kutschiert uns durch die morgenfrostige Schweiz vorbei an der Aargauer Industrie, Gewerbeparks, Glasfassaden, dampfende Schornsteine vor Jurafels. Hinüber ins Seeland, Solothurn und Biel-Bienne zur Rechten, Bern zur Linken. Lange Schatten von einzelstehenden Bäumen auf grün-raureifiger Wiese, garniert mit zwei Reitern. Hundegassigänger. Vom Beifahrersitz versuche ich die Szenen fotografisch einzufangen. Vergeblich. Die Leitplanke stört. Andere Autos und LKWs, die wir oder die uns überholen stören. Immer schiebt sich ein Hauch Geschwindigkeit ins ansich ruhige Bild. Man müsste anhalten können. Autofahren, selbst nur als Beifahrer, und Fotografieren geht nicht. Schon lange denke ich darüber nach, welche Kunstform mit welcher Art, sich fortzubewegen gut harmoniert. Fotografieren und Radfahren oder Wandern hat sich bewährt. Überhaupt könnte der Grundsatz gelten, je langsamer, desto Kunst. Dass es auch etwas gibt, was mit dem Autofahren harmoniert, sollte ich am gestrigen Heiligen Abend erkennen. Längst sind wir in Frankreich. Rauschen auf Grenoble zu. An LED Infotafeln über der Fahrbahn blendet die Mautgesellschaft Vinci immer wieder Botschaften ein. Fröhliche Weihnachten. Achtung Baustelle.

Straße, je t’aime, denke ich plötzlich. Ich liebe dieses von Menschen geschaffene Monstrum, das sich durch Tunnel und über Brücken kreuz und quer durch die Lande zieht.

Pollution. Reduisez votre vitesse, wird uns in der Nähe von Valence auf den Tafeln mitgeteilt. Schon sind wir im Rhône-Tal. L’Autoroute du soleil. Aber mit Sonne hat dieser eigentlich sonnige Tag nichts zu tun.

Der Himmel ist gelb. Die Horizontlinie wirkt schmutzig. Die Sonne ist ein schmieriger Ball, der in einer Kloake zu schwimmen scheint. Die Luft ist verpestet. Pollution! Jetzt wissen wir, was die Vinci Botschaften auf den Tafeln bedeuten: Luftverschmutzung, langsam fahren.

Der fünfte Apokalyptische Reiter, das sind wir. Wir Menschen. Der fünfte Apokalyptische Reiter ist ein zieseliges, schizophrenes Kollektiv egoistischer, voranstrebender Individuen. Unaufhaltsam schiebt sich einjeder von uns durch seine Welt in seine ihm wohlgefällige Richtung und trägt damit zur natürlichsten Form der Apokalypse bei, phantasiere ich. Das wäre mal ein Blogartikel wert. Dass es die biblische Form der Apokalypse zwar nie geben wird, dass die Wesen aber sehr wohl und ohne es zu ahnen, ihre eigene Apokalypse kredenzen. Von innen heraus, wuchernd wie Krebs.

Auf dem Beifahrersitz twittere ich, während SoSo das TomTom zum Jaulen bringt. Immer wenn sie die zulässige Geschwindigkeit überschreitet, bimmelt das Ding. Vorbei an Montélimar. Atomkraftwerk. Hundert Meter hohe Dampfsäule über Kühlturm in giftgelbem Himmel neben einem schrägen Ausläufer des Zentralmassivs, dessen Abhang so gerade verläuft, als wäre er von deutschen Ingenieuren konstruiert. Das Kernkraftwerk von Pierrelatte, dessen Kühltürme mit spielenden Babys bemalt waren. Ich vergesse, zu schauen, ob die Gemälde noch immer darauf sind. Vorbei an Montpellier. Eine französische dreispurige Autobahn vermittelt einem irgendwie das Gefühl galanten Miteinanders. Kein Gemetzel wie in Deutschland manchmal, wo man mit 250 km schnellen Geschossen rechnen muss, die von Hinten wie aus dem Nichts auf einen zurasen.

Die Fahrtrichtung führt uns immer genau Richtung Sonne. Zunächst nach Süden und ab Bezier/Perpignan dann nach Westen. Die Helden reiten in den Sonnenuntergang. Wir beiden millionstel apokalypischer Reiter, wir.

Gegen 19 Uhr erreichen wir unser Domizil in Vernet-les-Bains. Die Hausverwalter sagen, wir sind 750 Meter hoch. Das hatte ich nicht bedacht. Dennoch. Der Winter ist noch nicht gekommen. Tagsüber 12 bis 15 Grad. Nachts leichter Frost. Das Studio ist ein gemütlicher Raum in einem Appartementhaus, Balkon nach Osten. Die Sonne sollte bald hinter den Bergen hervor kommen.

Die Luft wirkt sauber.

Nachtrag: Hier geht es zu meinem Twitter-Account

Vorweihnachtliche Resterledigungen

Oder sollte es besser heißen: diesseits und jenseits der Warteschlange? Oder: wie ich einmal dachte, ich würde Weihnachten daheim verbringen und plötzlich: eine andere Gegend?

Egal.

Runter in die Stadt. In der Landstuhler Straße hat jemand ziemlich Pech, dass ich an ihm vorbei brause, während er gerade versucht, sich in den fließenden Verkehr einzufädeln; und warten muss bis ich vorbei; und dann hinter so einem Idioten herfahren muss, der exakt fuffzig fährt. In der Stadt. Ich. Obwohl es sowieso nicht schneller geht. Trotzdem hängt er mir Dezimeter entfernt an der Stoßstange. Telefoniert. Jetzt bremse ich auch noch, weil vor mir der Idiot, ein Gülleabpumplaster nur dreißig fährt. Hier auf der knapp zwei Meter breiten Fahrspur.

Willkommen im Land der blankliegenden Nerven.

Die Stadt ist übervoll. Auf der Post stehen aber nur sieben Leute vor mir in der Schlange. Vier Schalter geöffnet. Einer davon ist jedoch dauerbeschäftigt mit einem komplizierten Fall, in dem es um Geld und das Postsparbuch geht. Die anderen laufen fließend. Bis ich dran komme. Ein Paket nach Norwegen. Herausforderung. Ob ich denn keine Telefonnummer hätte von der Empfängerin, fragt die Frau am Schalter. Das sei so üblich. Die haben gar kein Telefon, an die das Paket geht, kontere ich. Kompliziertes Formularausfüllen. Dreißig Euro kostet das Paket. Das letzte hatte nur fünf oder sieben Euro gekostet, kam aber auch nicht an. Ich brauche diese Tracking-Nummer. Die Schlange hinter mir wächst. Der komplizierte Fall mit Irgendwas-mit-Geld und ich, blockieren nun die Hälfte aller Schalter. Asozial. Als ich endlich fertig bin, stehen fünfundzwanzig Leute Schlange. Sechzehn Uhr. Der mit dem Geld debattiert noch immer. Auf zur nächsten Station, zur Hausbank. Drei Leute stehen mit verdrossenem Blick Schlange. Das dauuuert, stöhnt eine Frau. Seien sie froh, dass sie nicht auf der Post sind, antworte ich, fünf-und-zwan-zig! Wir schwätzen ein bisschen über Menschenschlangen und Vorweihnachtshektik. Ich plädiere dafür, ab dem 31. Oktober das Haus nicht zu verlassen bis zum Aschermittwoch, sage ich. Das bricht das Eis. Sie erzählt ihre Lebensgeschichte, oder zumindest ein paar Intimitäten, die von der Sehnsucht nach Freiheit handeln. Der Mann vor uns beiden hört gespannt zu. In Österreich und im Schwarzwald wäre sie jetzt gerne. Die Mutter sei kürzlich gestorben. Ich erfahre so viel von ihr und ich erzähle auch viel von mir. Dass es ins Land der Katharer geht übermorgen und dass mir Weihnachten zum Hals raus hängt. Weiß ich, sagt die Frau, sie haben doch gesagt, dass sie vom 31. Oktober bis Aschermittwoch nicht aus dem Haus wollen. Ich kann ja nicht, wegen des Hunds, aber warten sie nur, nächstes Jahr, dann muss meine Tochter auf den Hund aufpassen und dann … wie lange warten sie eigentlich schon, frage ich. Zwanzig Minuten, sagt der Mann ganz vorne. Zwan-zig-mi-nu-ten! Boa. Irgendwie ist Geld plötzlich unwichtig geworden und Lebenszeit jenseits der Schlange plötzlich so kostbar, dass ich den Beiden ein schönes Leben wünsche und die Bank unerledigter Dinge verlasse. Wollen doch mal sehen, ob es nicht auch mit ungedecktem Konto ins Land der Katharer geht. Ha! Wie der Retter der Stadt flaniere ich am herzöglichen Schloss vorüber – Supermaaan – und sinniere, einen Blogeintrag über diese diesseits und jenseits der Menschenschlange Sache zu schreiben. Wie ist das eigentlich datenschutzrechtlich? Ich meine, auf jeder Webseite muss man doch heutzutage einen Disclaimer haben, in dem man die Leute darüber aufklärt, was sie gerade an Daten hinterlassen, wie sie gespeichert werden usw. Gilt das nicht auch für Leute am Bankschalter, mit denen man sich mal eben unterhält? Müsste man nicht ein T-Shirt tragen mit einer Datenschutzerklärung darauf: Hallo, alles, was sie mit dem Träger dieses T-Shirts gerade reden, wird in dessen Hirn auf unbestimmte Zeit gespeichert und es wird in ironisch bissigen Blogartikeln nach Belieben verwurstelt, also passen sie gefälligst auf, wenn sie über ihren Hund reden oder den Skiurlaub.

Die Puzzeligkeit allen Webexistierens

Individuelle vs. kollektive Identität

Manchmal wünschte ich, ich wäre meine eigene Nachwelt. Ein Literatur- und Kunstforscher am Institut für digitale Frühgeschichte, irgendwann in ein paarhundert Jahren und ich könnte dann auf unsere Zeit zurückblicken, so wie wir es heute tun auf frühere Zeiten der Kulturgeschichte. Mir lägen dann sämtliche Informationen über die Frühphase einer im Aufbau befindlichen Soziale-Medien-Welt vor und wie sie (womöglich) alles bisher Dagewesene an Literatur und Kunst in den Schatten stellen würde, weil die Sparten sich mischen. Weil es – Hypothese ein – nicht mehr nur das geschriebene literarische Buch gibt. Und nicht mehr nur den Maler/die Malerin, der/die Öl auf Leinwand malt und nicht mehr nur den Komponisten/die Komponistin. Weil sich nämlich alles mischt und in digitaler Form dargestellt wird, was einst haptisch analog war. Literarische Werke, die angereichert mit Programmcode sich verselbständigen, Bücher, durch die man, gesteuert per GPS und per räumlicher Trigger erst das nächste Kapitel vor Ort geliefert bekommt. Die Welt des Spiels mischt sich mit der Welt der Kunst in dieser meiner Vision einer fernen Zukunft. Ich bin überzeugt, dass, wenn wir nicht alles kaputt machen auf dieser Erde, es schon bald möglich ist, etwa mit einem E-Book-Reader durch die Lande zu spazieren, der einem zunächst nur ein erstes Romankapitel bereitstellt. Der Leser/die Leserin erhält in diesem Kapitel Anweisungen, wo und wie die Geschichte weiter geht und begibt sich, per GPS gesteuert à la Geocaching zum nächsten Schauplatz, wo per Mobilfunknetz das nächste Kapitel herunter geladen wird. Im Prinzip sind wir sogar schon so weit. Es gibt diese interaktiven GPS-Schnitzeljagden ja schon längst. Werigo Cache heißt das Zauberwort. Literarisch hat das allerdings noch niemand gemacht, soweit ich weiß. Die Wherigo-Software lässt auch nur eine gewisse Zeichenanzahl zu, was die literarischen Möglichkeiten einschränkt. In der Tat hatte ich mir schon überlegt, die Programmiersprache LUA zu erlernen, mit der es mutmaßlich möglich wäre, solche „Dynamic Novels“ zu kreieren.

Ist ein LUA-kundiger Mensch unter uns, der Lust hätte, das mit mir auszuprobieren?

Anderes Thema. Während ich diesen Blogartikel schreibe, sind weitere Browserfenster geöffnet. Facebook und Twitter und Konsorten. Davon gibt es ja so viele – und überall postet man seine Ideen und Kommentare. Wie Kometen verströmen wir unsere geistigen Bestandteile im leeren Raum zwischen den sozialen Medien. Selbst die Kommentarstränge im eigenen Blog enthalten oft Kleinodien von unschätzbarem Wert. Wir lösen uns quasi im Internet auf. Hier wäre es – aus Sicht meines imaginären Forschers der digitalen Frühgeschichte – wichtig, wenn jeder ernsthafte Künstler eine Art Fingerabdruck hinterlassen würde, damit man seine Spur durch den Djungel der sozialen Medien so gut wie möglich nachvollziehen kann. Ich meine: ich denke doch jetzt und hier an diesem Artikel und schreibe ihn grob nieder, während drüben in Facebook und Twitter die Alarmglocken läuten, ich ab und zu rüberswitche und das, woran ich jetzt denke, fügt sich bewusst oder unbewusst in die dort, woanders, stattfindenden Diskussionen ein.

Vor Kurzem habe ich einen uralten Blogeintrag wieder gefunden, der über diverse Kommentarverstrickungen in die Kommentare eines anderen Blogs führte und es war so eine Art roter Faden zu erkennen, Plattform übergreifend. Ein Teil der Gesamtinformation ist hier in diesem Blog gelagert, ein anderer Teil in Kommentaren, die durch meine großartigen Leserinnen und Leser eine reiche Schatzgrube sind und weitere Teile des Puzzles sind irgendwo in Mails, in Facebook-Posts usw.

Und all das Unsichtbare. In den frühen, reinen HTML-Dokumenten zwischen 2001 und 2005 habe ich manchmal Text direkt im Quelltext versteckt. Habe die Kommentartags dafür missbraucht, nicht gar zu öffentliche Passagen zu notieren. Das neue Medium war ein wunderbarer Spielplatz. Es gab eine Phase, in der ich Texte mit der Vigenere-Methode chiffrierte. Das war nichts Brisantes. Ich hatte nur Spaß am Experimentieren. Das ist es wohl, was uns Künstler ausmacht. dass wir eben nicht nur zielorientiert arbeiten, obwohl wir ganz gewiss ein Ziel vor Augen haben. Dass wir eben nicht primär einen materiellen Zweck verfolgen, obwohl es einem manchmal ganz gut tun würde :-). Und dass wir eben nicht immer einen Sinn hinter einer Sache erkennen lassen wollen, sondern dass wir spielerisch und für Außenstehende unverständlich irgendwelches Zeug machen – warum? – weil es uns Spaß macht, weil wir den Akt des Schaffens über den Grund des Schaffens stellen. Weil wir inszenieren, wirken lassen und uns nicht darum kümmern, ob da noch Fragen offen bleiben … wir selbst stellen uns diese Fragen ja auch nicht. Weshalb sollten wir dann die Disziplin aufbringen, diese ungestellten Fragen anderen zu beantworten?

Quelltextliteratur hin, Vigenerechiffre her, heutzutage erlaubt einem ja das Blogsystem, Artikel als privat oder öffentlich zu markieren und auf dem Server erledigt dann PHP den Rest, zeigt den Lesenden nur das an, was man auch zulässt. Aus unzähligen Datenbanktabellen werden die Seiten dieses Blogs wie ein Flickenteppich von den PHP-Skripten zusammengesetzt. Die Spalte rechts und links dieses Artikels sind Einzelteile, die wiederum aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Der Titel dieses Artikels steht in einer anderen Tabelle, als die Veröffentlichungszeit. Die Kommentare, die da noch kommen, sind wieder woanders gespeichert. Ich nutze die Privatfunktion von WordPress ziemlich oft. Wahrscheinlich auch für diesen Artikel.

Gerade wird mir die Puzzeligkeit allen Webexistierens bewusst. Der Irgendlinkblog ist ja auch nur ein Puzzlestück im großen Ganzen des Internets. Und das ist es vielleicht, womit sich die Institute der digitalen Frühgeschichte, so es sie denn mal geben wird, in ferner Zukunft beschäftigen müssen. Wie hat das alles zusammen gewirkt?, werden sie sich fragen, wie konnte es diese ungeheuerliche Größe entwickeln? Und wie ist es den Individuen, die am Aufbau beteiligt waren, gelungen, ihre Identität zu wahren? Vielleicht ist eine der großen Fragen in dieser imaginären Zukunft, was (individuelle) Identität in dieser Zukunft bedeutet und wie sie sich verändert hat zur Identität, wie wir sie heute kennen. Es zeichnet sich ja schon ab, wie wir unser Ichsein im Web verändern, wie wir in verschiedene Rollen springen, je nachdem, ob wir in einem beruflichen Netzwerk unterwegs sind oder in einem Hobbynetzwerk oder in unserem privaten Blog. Es droht Zersiedelung und die Auflösung unseres Namens, unserer Urheberschaft gar. Wir ergießen uns in einen riesigen Pool kollektiver geistiger Produkte und Charaktere.

Eigentlich habe ich das Problem der Zersiedelung ja schon vor über zehn Jahren erkannt. Spätestens, als ich meine zweite eigenen Domain angemeldet habe, war klar, dass sich meine Gedanken und Ideen, mein digitales Schaffen fürderhin auf diese beiden Wege verzweigen würden. Nach und nach kamen weitere Domains hinzu. Sie sind alle im Punkt „Meine Seiten“ hier links aufgelistet. Ab ca. 2012 landete ich bei Facebook, Google+, Twitter, Tumblr. Spätestens seit diesem Sommer brechen die Dämme und ich verteile mich wie Brei in den Kanälen. Wobei ich schon versuche, ein bisschen Ordnung zu halten. Fundament allen Schaffens soll immer noch das Irgendlink-Blog sein. Von den Luftgestalten outerweb, den sozialen Dingsdas verweise ich gerne und oft auf dieses Fundament. Aber nicht nur. In den ersten Jahren Twitter etwa nutzte ich die Plattform nur als Linkmüllhalde, in die per Automatismus Blogeinträge aggregiert wurden. Immer, wenn ich hier auf WordPress den Veröffentlichen-Knopf drückte, bimmelte bei Twitter die Glocke und der Artikel wurde verlinkt. Ebenso bei Facebook. Aber damit macht man sich keine Freunde. Damit gewinnt man genau gesagt Null Follower. Nein nein. Man muss da schon in „echt“ interagieren, sich einbringen, sich mit den Menschen, die hinter den Accounts stehen auch befassen. Sie haben es auch nicht verdient, dass man sie zu einer Klick-Herde zusammentreibt und sie zu digitalem Nutzvieh umfunktioniert.

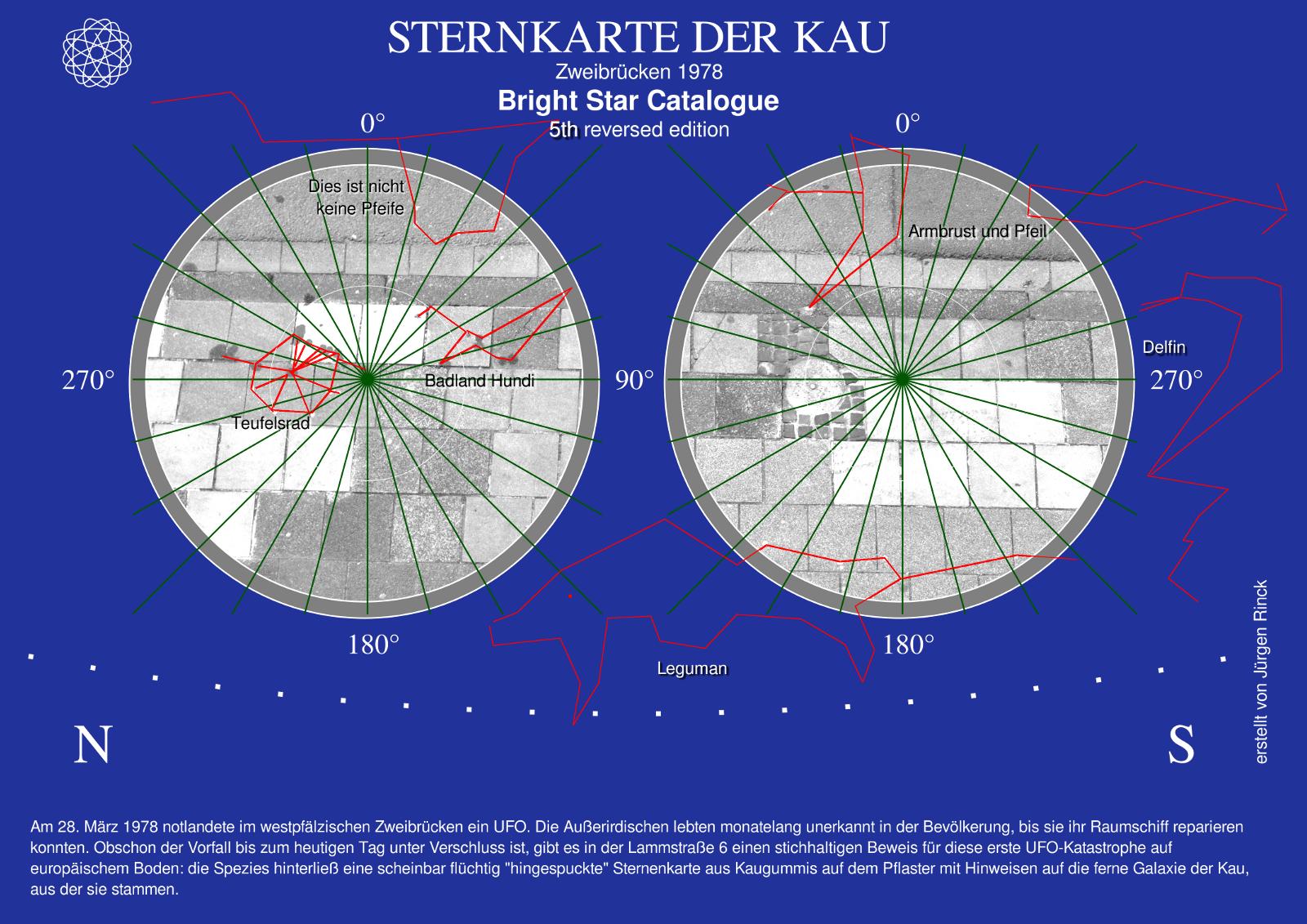

Sternkarte der Kau

Am 28. März 1978 notlandete im westpfälzischen Zweibrücken ein UFO. Die Außerirdischen lebten monatelang unerkannt in der Bevölkerung, bis sie ihr Raumschiff reparieren konnten. Obschon der Vorfall bis zum heutigen Tag unter Verschluss ist, gibt es in der Lammstraße 6 einen stichhaltigen Beweis für diese erste UFO-Katastrophe auf europäischem Boden: die Spezies hinterließ eine scheinbar flüchtig „hingespuckte“ Sternenkarte aus Kaugummis auf dem Pflaster mit Hinweisen auf die ferne Galaxie der Kau, aus der sie stammen.

Die witzigsten Ideen kommen einem manchmal zwischen Tür und Angel. Wie oft standen wir nach Ausstellungen oder Besprechungen noch ein paar Minuten uns verabschiedend, schwätzend, vor uns hin spinnend vor unserer Produzentengalerie im Herzen der Stadt. Ließen unseren phantastischen Ideen einfach freien Lauf. Was könnte man nicht alles machen als Kunstaktion. Zum Beispiel irgendwas mit den vielen Kaugummis auf dem Gehweg. Die sehen doch aus wie diese Verbinde-die-Punkte-Spiele, bei denen am Ende ein Pferd, ein Schwein oder Dornröschen herauskommt. Gesagt getan. Zur Maiausstellung unter dem Titel „Code Five“, schien es ohnehin angebracht, etwas Mysteriöses zu machen. Kollegin Betina etwa verwandelte eine uralte Schreibmaschine in eine Art Enigma-Objekt, das nur Einsen und Nullen ausspuckte. Aus dem ersten Stock fotografierte ich das Pflaster vor der Galerie und daheim am Computer begann ich, die Kaugummis mit Linien zu verbinden und den so entstehenden Sternzeichen Phantasienamen zu geben. Badland Hundi etwa oder Leguman – eine ganze Reihe unveröffentlichter Sternzeichen schlummert noch in Irgendlinks geheimen Kau-Akten.

Die erste Sternkarte, die in der Ausstellung als A3 Poster gezeigt wurde, war leider wegen copyrechtlicher Bedenken nicht webtauglich. Ich hatte einfach eine offizielle Sternkarte aus dem Internet als Vorlage genommen. Nun habe ich mir die Mühe gemacht, die Karte mit Inkscape gänzlich neu zu zeichnen. Vielleicht wird’s ja eine neue Stadt-Postkarte?

Die Original Kau-Gehwegplatten gibt es übrigens zu kaufen. Falls jemand Interesse bekundet, werde ich mit dem Tiefbauamt verhandeln, um sie zu erwerben und durch neue Platten zu ersetzen. Anfragen gerne an mich per Mail :-)