Das Holz auf dem alten Anhänger dürfte für drei vier kalte Tage reichen. Es schüttelt mich, es anzusehen. Seit bald einem Jahr steht der Anhänger unter dem Vordach des Ateliers. Vollbeladen mit Unspaltbarem. Brennt zwar ungemein heiß, aber auch schnell. Die halbe Menge gut spaltbarer Eiche wiegt die Pappel bei Weitem auf.

Letztes Jahr hatte ich schon einmal über das Spalten der Pappel geschrieben, erinnere ich mich. Ein heroischer Artikel. Heroischer jedenfalls als dieser hier.

Resigniert passiere ich den Anhänger voller Pappelholz und mir graut davor, es in ofenfertige Stücke zu spalten. Neben dem Anhänger steht ein Hackklotz und ein schwerer Spalthammer und es liegen ein paar gänzlich unspaltbare, verwurzelte Holzstücke herum, an denen ich mich in der Vergangenheit versucht hatte. Monumente stetigen Scheiterns.

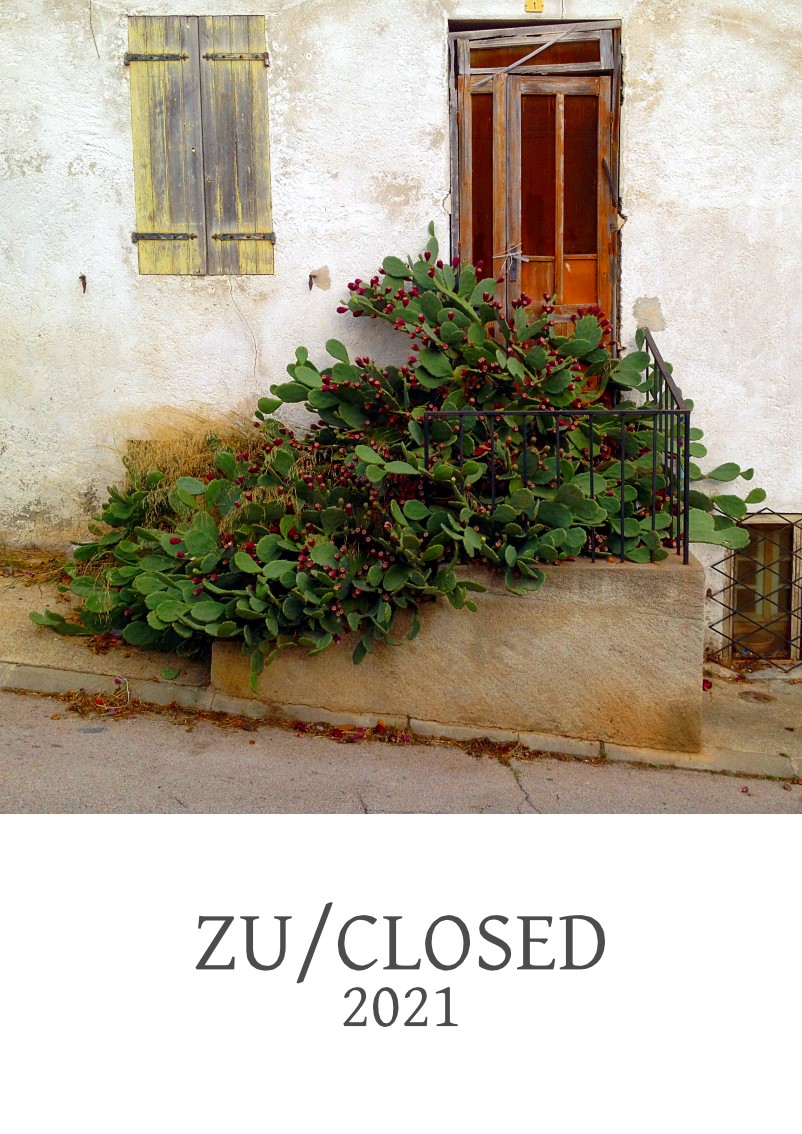

Der Anhänger würde sich ziemlich gut als kleine Galerie machen. Ich könnte einen Kasten aufbauen mit Dach und die alte Schaufensterscheibe aus der Galerie Walpodenstraße einbauen, die seit fast zwanzig Jahren in einem Abstellraum neben dem Atelier lagert. Abstellkammer des Vergessens.

So ein einsames Gehöft ist voller Pläne und Könntenmanmals. Alle Winkel sind voller Gegenstände der Rubrik Könnte-man-ja-mal-irgendwann-gebrauchen. An Material und Ideen mangelt es jedenfalls nicht. Und auch nicht an Hürden. Jeder halbmeterdicke Pappelklotz eine kleine Hürde auf dem Weg zum leeren Anhänger. Auch jede Suche nach Werkzeug, nach einem der vielen Hämmer und Nagelkästen und Balken in irgendwelchen Lagern auf dem labyrinthischen Großraumlager namens Einsames Gehöft ist ein Hindernis, voranzukommen. Ohne Werkzeug kann man so eine Anhängergalerie ja auch nicht bauen.

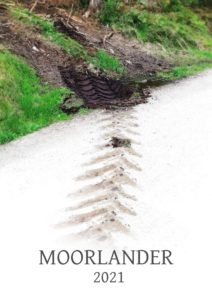

Als würde man monatelang per Fahrrad den Westerwald durchqueren, so fühlt das sich an. Anstieg um Anstieg, so dass alle Abwärtsfahrt zur Demütigung wird, zur Vernichtung des soeben Erschaffenen.

Nur zwei Stunden Arbeit, Monsieur Irgendlink, sage ich mir. Selbst wenn es Pappelholz ist, du kannst das Bisschen in zwei Stunden vom Hänger spalten und im Ofen verschüren! Ich diagnostiziere, dass die Zusammenarbeit zwischen Körper und Geist nicht so recht will. Vielleicht schon seit Jahren nicht, vielleicht hat es niemals so recht funktioniert. Beides sind Esel, der Kopf und der Körper. Sture eigenwillige Wesen, die einfach stehen bleiben und sich partout nicht vom Fleck bewegen. Wenn einer sich mal bequemt, aktiv zu werden, blockiert der andere. Pendellähmung sozusagen.

Gestern morgen lief es gut am PC. Künstlerarbeit. Ich schuftete mir die etwa zehn bis zwanzig Buchseiten vom Leib, die für das gemeinsame Buchprojekt ‚Ceci n’est pas une voiture‘ mit Albert Herbig und Klaus Harth vorgesehen sind. Skripten sei dank verwandelte ich mehrere zig Einzelbilder in schöne, druckfähige Bildcollagen. Jede Buchseite ein kleines Kunstwerk und so ist es auch mit den Kollegen, die ebenfalls individuell gestaltete Seiten mit Bild und Text zeigen werden.

Mehr noch, nachdem ich das Paket mit Buchseiten hochgeladen hatte und dem Kollegen Klaus den Downloadlink gemailt hatte, arbeitete ich direkt weiter an einem uralten Projekt, einem bauesoterischen Krimi mit dem Titel Circulum vertikalis. Es lief gut und mir wurde das Problem in Gänze bewusst, dass es nicht nur ein einsames Gehöft ist voller Ideen, Projekte und Pläne für die Zukunft, sondern, dass das menschliche Leben grundsätzlich durchwirkt ist mit diversen Könntemanmals. Ich vermute, das wenigste, was an Ideen und Gedanken existiert, wird auch in die Tat umgesetzt. Die Grundmasse an Ideen ist wie Luft. Immer da. In Hülle und Fülle verfügbar.

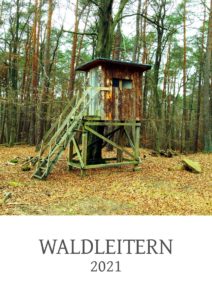

Herr K. kommt mir in den Sinn, den ich nahe seines Lebensendes liegend vor seinem wärmenden Holzofen irgendwo in der Eifel traf, 2017 war das. Herr K. lag auf einer dicken Wolldecke neben seinem Schäferhund und starrte durch die Ofenscheibe, als ich sein kleines altes Hotel betrat. Eiskalter Radler auf der Suche nach Nachtquartier. Mühsam erhob sich der alte Mann und führte mich durch das labyrinthische, alte, etwas heruntergekommene Haus. Schmale Gänge mit schweren Teppichen und Mustertapeten. Mein Rad könne ich da im Flur abstellen, sagte er, warten sie, ich räume noch die Hölzer weg. In einer Ecke waren einige krumme, rindenlose Äste gelagert. Daraus wollte ich schon immer etwas machen, sagte Herr K., ich hatte nur noch keine Idee. Didgeridous, dachte ich, die Dinger sehen aus wie Didgeridous. Man müsste nur noch die Termiten durchlaufen lassen, das machen die doch so in Australien, oder? Lassen Insekten auf die Hölzer los, die das Innere fressen und das Äußere verschonen und fertig ist die Röhre, fertig ist das Musikinstrument. Noch ein Bienenwachsmundstück und ein paar Traumzeichnungen darauf malen, und viele Punkte zum verzieren, eine Eidechse …

Ich schlief nicht so gut in dem alten Hotel. Es war eiskalt. Das Zimmer war feucht. Das Bett klamm. Herr K. hatte mir abends auch Einblick gewährt in den großen alten Gastraum voller Tische und kitschigem altem Wandschmuck vom Hirschgeweih über das Wildsaufell bis hin zur Urkundenwand und in einer Ecke standen alte Spielautomaten herum. Flippergeräte, die richtig alten mit Relais und Klack-klack.

Ich schweife ab. Unsere Räume und Umgebungen, Sphären unseres materiellen Seins sind zugerümpelt mit Ideen und Könntemanmals. Vor ein paar Tagen dachte ich, Aufgeben, nur Aufgeben, oder um es positiver auszudrücken, Loslassen, kann dich noch retten und sieh dich doch mal um hier, es sind ja nicht nur die eigenen Träume und Ideen, die auf dich eindreschen, da ist ja noch das Erbe deiner Vorfahren. Der Holzanhänger ist ja eigentlich gar nicht dein Traum, dein Könntemanmal, du kommst nur auf den Gedanken, ihn in eine Galerie zu verwandeln, weil er im Weg steht und dein Hirn einen Ausweg sucht, wohin damit. Verschenken hatte nicht funktioniert. Niemand wollte das Ding und wenn man nun sagt, ja, einen Holzanhänger kann man doch immer brauchen, wenn man mit Holz heizt und den Rohstoff selbst fällt, dem sage ich, es gibt noch einen zweiten Holzhänger am Hof. Zwei sind einer zu viel. Und es gibt alleine sieben Schubkarren, teils uralte Dinger, vermutlich gar welche, mit denen die ersten Reichsautobahnen schon gebaut wurden … zuviel zuviel zuviel. Zuviel Dinge. Zuviel Träume. Zuviel Blockaden.

Nicht so gestern. Komischerweise waren sich Hirn und Körper einmal einig und so spaltete ich das gesamte Pappelholz – wirkliche Schufterei. Geht doch, dachte ich. Alles nur eine Frage der Einstellung. Ich kann es schaffen, dies oder das Projekt. Ich muss nur hoffen, dass ich nicht irgendwann alt und krank neben meinem treuen Schäferhund Nero vor dem Holzofen zu liegen komme.