Runter in die Draußenküche unter dem Vordach der alten Scheuer des einsamen Gehöfts, es tut mir Leid, aber das muss nun sein, dort steht die Haushaltswaage noch auf dem Tresen und soeben habe ich Walnüsse geknackt. Beute wiegen. Baumfeuchte frisch geraffte schönbraune Nüsse, an denen noch „Haare“ klebten und Nordpfälzer Sand und Lehm. Als ich abends zuvor welche aus der Charge „probeknackte“, war ich ein wenig enttäuscht. Ich erwischte einige faule und taube Nüsse und die anderen lösten sich kaum aus der Schale. Wie Matsch mit Splittern liegen sie auf einem Tablett neben dem Ofen neben ihren ungeknackten Kolleginnen, aber die, so schnell gebe ich nicht auf, knackten sich heute früh wie von selbst, lösten sich prima aus der Schale. 173 Gramm zwischen Morgenkaffee und Arbeitsplatz. Ich bin zufrieden.

Nussknacken ist eine Wissenschaft für sich. Als Hobbynussknackforscher kann ich nur einen Rat eben: Versuche den idealen Knackzeitpunkt zu ermitteln, am Besten durch Versuchsreihen in verschiedenen Stadien des Trocknens (mein eine-Nacht-trocknen-lassen mag ein Anhaltspunkt sein, ist nicht sakrosankt; stelle Deine eigenen Forschungen an).

Der gestrige Familienausflug gut 100 Kilometer weit in die Nordpfalz ist der Initiative meiner Schwester geschuldet. Sie ist eine Nuss-Nerdin, würde ich einmal sagen. Meine Mutter eignet ein Grundstück im malerischen Appeltal, auf dem mein Vater vor Jahrzehnten exzessiv Nussbäume gepflanzt hatte. Zwetschgen und Äpfel und Birnen, auch das. Das Grundstück liegt in einem Seitentälchen. Eine Quelle entspringt. Ein Rinnsal durchquert sommers wie winters die Wiese, was sich Wildschweinrotten hin und wieder zu Nutze machen, um sich Suhlen zu bauen. Die Interessen der Wildschweinrotten sind nicht die Interessen der Irgendlinks. So kam es, dass wir dem etwa hundert Meter langen Bachlauf – oder sollte ich sagen, Bächleinläuflein – mit Sense, Schippe und Hacke zu Leibe rückten. Ich mähte die Ränder, während meine Schwester die Wildsausuhlen trocken legte; Zweige von Bäumen am Bachlauf, die unsere Arbeit behinderten, schnitt ich mit der Handsäge, deckte die Suhle ab, die etwa zehn Quadratmeter weit in die Obstwiese ragte. Zwischendurch, zum Ausruhen, durchforsteten wir die Nussbaumareale. Zwei drei vier Körbe voll gingen uns dabei ins Netz. 2025 ist wahrlich ein prächtiges Walnussjahr.

Regen am Nachmittag beendete unsere Arbeit. Das zehn Zentimeter breite Bächlein schwoll direkt an. Ich belud das Auto mit Früchten und Werkzeug. Die Frau Mama pochte zum Aufbruch. Die Schwester blieb im Dickicht verschwunden. In gewisser Weise ist sie eine wahre Walnussbluthündin. Während wir im Auto den Regenschauer abwarteten, schaufelte sie weiter Nüsse, Nüsse, Nüsse. Kam schließlich klatschnass und glücklich mit vollem Eimer, zog ihren Joker aus der Tasche: Handtuch und trockene Klamotten …

Nach einem Besuch bei der Tante gings zurück in die Südwestpfalz auf der guten alten Strecke, auf der wir unsere Kindheit verbracht hatten im wöchentlichen hin und her zwischen den beiden Familienzweigen.

Warum dieser Tagebucheintrag? Nun, es ist meiner Erkenntnis geschuldet, dass ich zu selten in meinem Beruf arbeite. Bei all den kleinen Zutuns rund ums Verwalten des eigenen Lebens und des Beistands in anderen Leben komme ich sehr selten dazu, als Künstler und Literat zu arbeiten. Vor ein paar Woche hatte ich überlegt, eine tägliche Notiz anzulegen: „Hast du heute in deinem Beruf gearbeitet?“ Die Antwort wäre sehr oft: „Nein.“ Das eigene Ding hintanzustellen schleicht sich ein als Gewohnheit. Dieses Jahr ist wohl seit Anbeginn meines hauptberuflichen Künstlerseins das Jahr, in dem ich bisher kaum in eigener Sache tätig war.

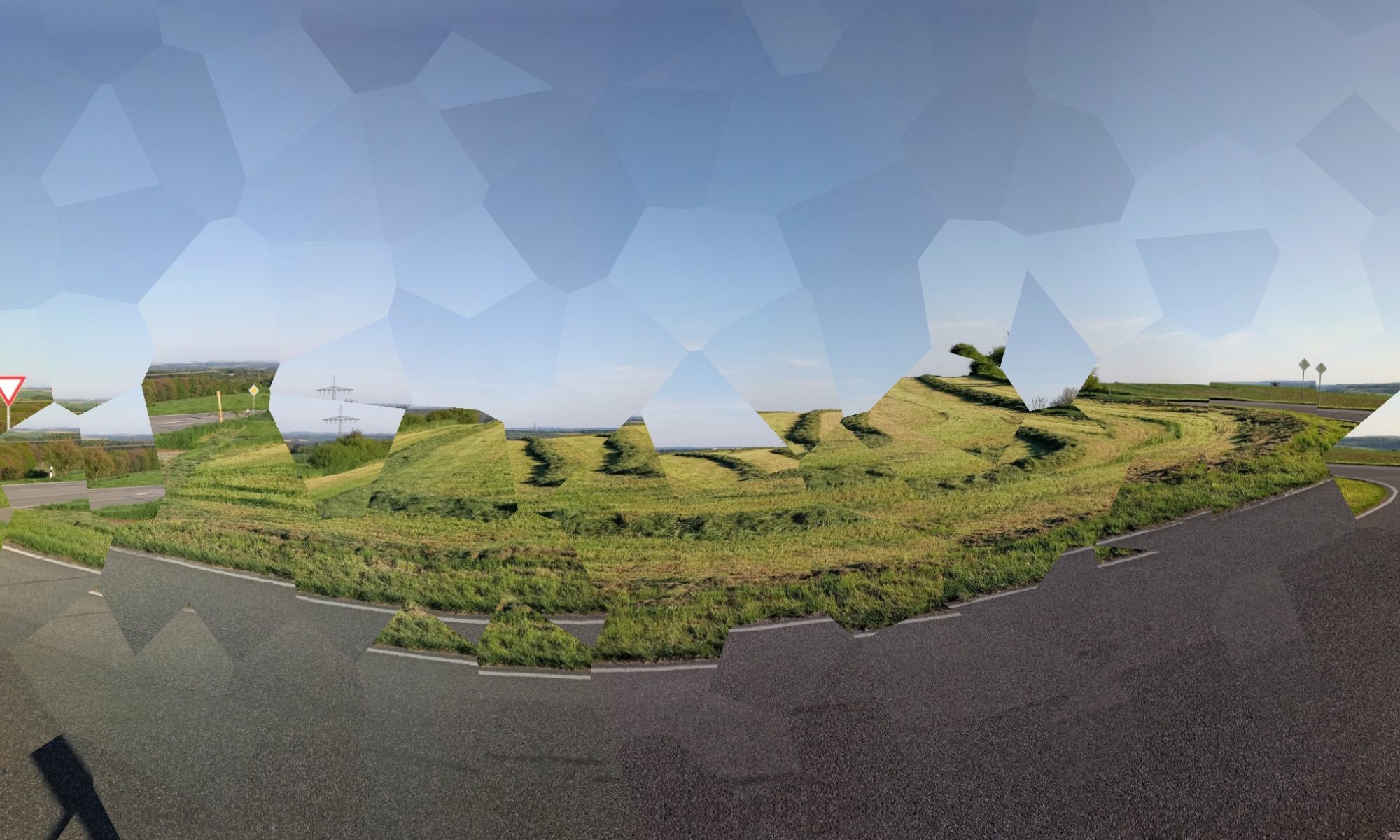

Die letzten Tage habe ich wieder begonnen zu „appen“, sprich Kunstwerke im Smartphone zu kreieren. Immerhin. Nur eine viertel Stunde pro Tag. Nun und Schreiben würde ich gerne auch wieder; wenn es auch nur ein Alltagstext aka Tagebucheintrag wie dieser ist.

Ich arbeite daran, mir die „Fremdarbeit“ abzugewöhnen.

Da das Appeltal ein Liveblogprojekt werden soll (der Plan ist uralt, Künstler begibt sich in seine alte Heimat und schaut auf seine Vergangenheit), könnte ich unseren gestrigen Exkurs als Recherche verbuchen. Die Webseite zum Blogprojekt ist immerhin schon skizziert. Ich müsste es nur noch umsetzen …

Das geappte appspressionistische Titelbild steht symbolisch stellvertretend für die Landschaft des „weiten grünen Landes“ der Nordpfalz.