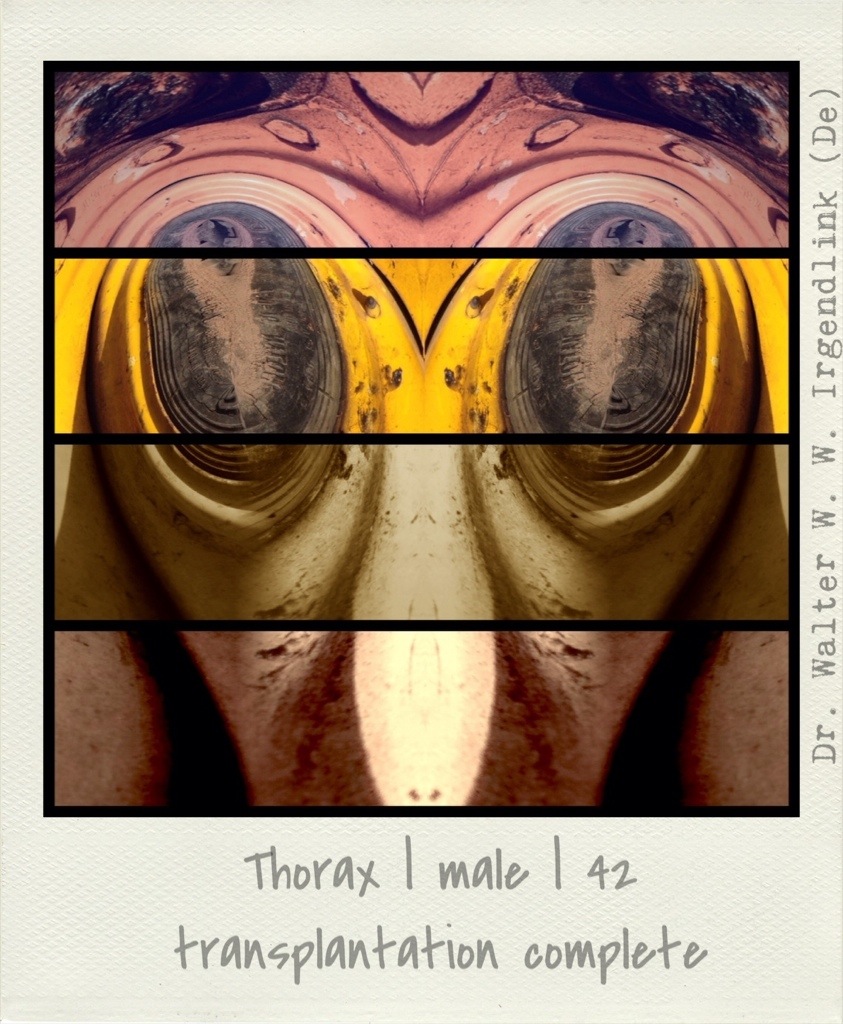

Die Kombination verschiedener Bildbearbeitungsapps ermöglichte die folgenden Bilder. In „Multiple App Loops“ entstehen spielerisch kleine Kunstwerke. Ähnlich wie bei modernen Webseiten, die Design und Inhalt strikt trennen, wird bei diesen appspressionistischen Kreationen Design und Sinn getrennt. Dies hat den Vorteil, dass sich der Künstler spielerisch frei um die Gestaltung kümmern kann, während in einem zweiten Arbeitsschritt, meist durch die Rezipienten, der Sinn, der hinter dem Werk steckt, geliefert wird. Zum Einsatz kamen ProCamera, TinyPlanet, Diptic, PhotoWizzard, DynamicLight, Polamatic, sowie der erweiterte Icon-Zeichensatz des Smartphones.

Warum kommt der Sinn erst nach der Erschaffung des Kunstwerks? Vermutlich ist dies eine, wenn nicht die Kernfrage schlechthin des Appspressionismus. Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Wir leben in einer zunehmend unmateriellen Gesellschaft. Wir überfluten einander mit einem kaum überschaubaren Strom aus geistigen Produkten, Schöpfungen aus den Tiefen unseres Seins, das wir doch selbst nur so schwer verstehen. Wir sind ständig auf der Suche nach Sinn. Nach Lebenssinn im Großen, wie auch nach dem Sinn, der hinter einer Sache steht. Und wenn wir ihn nicht finden, fabrizieren wir ihn kurzerhand. Die Produktion von Sinn geht Hand in Hand mit der Produktion von Sinnlosem. Sobald irgendwo in der Welt ein Sinnvakuum entsteht, füllen wir es, indem wir unseren eigenen Sinn kreieren. Es entstehen Parallelsinne. Sinniversen, einander widersprechende Sinne. Und nur wer ganz mutig ist und die Leere ertragen kann, verzichtet auf Sinn.